[word_balloon id=”unset” src=”https://rainbow-dragon.net/wp-content/uploads/2021/03/images-2.jpg” size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” avatar_shadow=”true” name=”悩んでいる人” avatar_border=”true” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

知識がゼロでも、ブロックチェーンの仕組みを分かりやすく解説して欲しい。

ブロックチェーンで何が変わるのかを、中学生でも分かるように説明して欲しい。

[/word_balloon]

本日はこんな悩みを解決する記事を作成しました。

✔ 記事の権威性

この記事を書いている私は主にクラウドワークスで活動している”仮想通貨ブロガーxWebライター ”をしています。

この記事では、仮想通貨の知識がない方、数ヶ月前に始めた超初心者向けに、中学生でも分かる内容でブロックチェーンの仕組みを解説します。

仮想通貨の知識を得る前に、まずは抑えておきたいのがブロックチェーンです。

この記事の前半では、ブロックチェーンの基礎を解説、後半でブロックチェーンで何ができようになるかを解説しますので、楽しみにしてください。

ブロックチェーンとは何か?

ブロックチェーンの基本的な仕組みとは

以下2点を解説します。[box class=”glay_box” title]ブロックチェーンの概要

ブロックの構成要素[/box]

ブロックチェーンの概要

ブロックチェーンとは、分散型データベース技術の一種です。

ネットワーク上に分散した複数のコンピューターがデータのやりとりを行う仕組みです。

データは、ブロックと呼ばれる単位にまとめられ、クサビ状に結合されています。

そのため、「ブロックチェーン」という名称がつけられました。

ブロックの構成要素

では、ブロックチェーンのブロックには何があるのでしょうか?

実際には以下の2つの要素で成り立っています。

1. トランザクション(取引)の情報を含むデータ

2. 一定の条件を満たす「ハッシュ値」と呼ばれる暗号化されたデータ

前のブロックのハッシュ値を自身のデータに含めることで、クサビ状に結合された状態を保ちます。

✔ トランザクションとは

ブロックチェーン上で行われる取引の情報のこと。送信者と受信者のアドレス、送金額、タイムスタンプなどの情報が含まれます。これらの情報は、ブロックに含まれ、ハッシュ値の生成に利用されます。

✔ ハッシュ値とは

ブロックとブロックをつなぐデータのこと

ブロックチェーンの特徴

[box class=”white_box” title=”ブロックチェーン 3つの特徴”]

① 分散型であること

:サーバがダウンしてシステム全体が停止になるような中央集権的なシステムに比べて、分散型であるため、高い耐障害性を持ちます。

② 改ざんが困難であること

:改ざんが困難であるため、信頼性が高く、データの信憑性が保たれます。

③ 透明性が高いこと

:トランザクションの情報が公開されるため、透明性が高くなっています。

[/box]

以上が、抑えておきたい3つの特徴です。

ブロックチェーンが生まれた背景は

なぜ、ブロックチェーンが生まれたか、歴史を見ていきましょう。

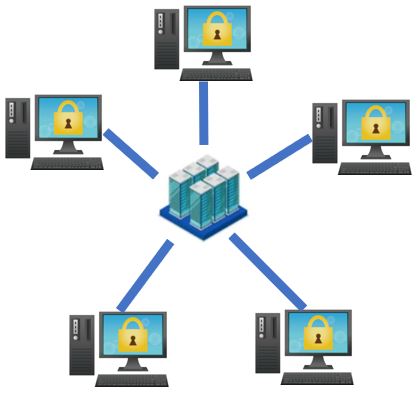

現在の中央集権型システムに問題があった

中央集権型システム

従来の中央集権型システムには、セキュリティリスクや信頼性の問題がありました。

なぜならば中央のサーバでデータを一括管理しているため、サーバで管理された個人情報、預金情報に対する不正アクセスや改ざんのリスクが存在します。

また、中央集権型のシステムでは、システムの運営者が情報を操作することも可能であり、情報の透明性が低いという問題がありました。

ブロックチェーンの誕生

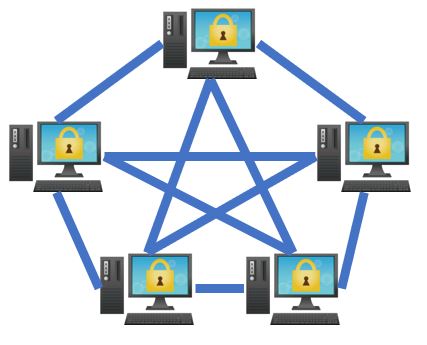

分散型システム(P2P)

中央集権型システムの問題点を解決するため、2008年に”Satoshi Nakamoto”という人物が提唱した仮想通貨「Bitcoin(ビットコイン:BTC)」が誕生しました。

仮想通貨は、中央集権型のシステムに代わって分散型のシステムを採用しています。

分散型のシステムとは、中央のサーバを介さず、P2Pネットワーク上で取引が行われることで、信頼性やセキュリティの問題を解決しました。

仮想通貨では、「ブロックチェーン技術」が採用されています。

ブロックチェーンは、取引情報を含む「ブロック」をつなぎ合わせた「鎖(チェーン)」状のデータ構造であり、分散型の台帳として機能します。

情報は、ネットワーク上に分散して存在し、各ノード(ネットワーク上にあるPC)がデータの正当性を確認しながら、新たなブロックを生成していくことで、信頼性やセキュリティを確保しています。

✔ノードとは

ブロックチェーン上にある端末のこと

ブロックチェーンのメリットとは?

ブロックチェーンは、中央集権型のシステムに比べて様々なメリットがあります。

ブロックチェーンの主な4つのメリットについて紹介します。

1 信頼性の高さ

2 透明性の高さ

3 セキュリティの高さ

4 コスト削減の可能性

信頼性の高さ

ブロックチェーンは、分散型のシステムであるため、中央集権型のシステムに比べて信頼性が高くなっています。

たとえば、データの改ざんが困難であるため、不正なアクセスや情報漏洩などのリスクを軽減することができます。

また、ブロックチェーンは、ネットワーク上の多数のノード(PC)によって運営されるため、一部のノード(PC)が故障しても、他のノード(PC)がその役割を代替することができます。

透明性の高さ

ネットワーク上のノードにはブロックチェーンの全ての取引履歴が公開されています。

このため、不正取引や不適切な行為を防ぐことができます。

また、ブロックチェーン上の情報は、改ざんされることがないため、その情報が正確であることが保証されます。

セキュリティの高さ

ブロックチェーンは、分散型のシステムであり、暗号化技術が使用されるため、高いセキュリティを実現しています。

たとえば、取引に対しては、デジタル署名が行われ、不正な改ざんが検知された場合には、その取引が無効となる仕組みがあります。

また、ネットワーク上のノードが多数存在するため、攻撃者が単一のノードに侵入して情報を改ざんすることは非常に困難です。

コスト削減の可能性

ブロックチェーンは、中央集権的な機関が必要ないため、コスト削減につながります。

例えば、金融機関が中心となって行っている送金業務では、手数料がかかります。

しかし、ブロックチェーン上で送金を行う場合、中央機関が不要になるため、手数料を削減することができます。

ブロックチェーン上では自動的に契約を履行するスマートコントラクトを用いることもでき、契約手続きの効率化につながります。

ブロックチェーンの仕組み

ブロックチェーンは、複数のブロックが連鎖した形で構成されています。

それぞれのブロックは、いくつかの要素から構成されています。

ブロックチェーンの構成要素とは?

ブロック

ブロックとは、データをまとめた単位であり、ブロックチェーン上に格納されます。

各ブロックには、前のブロックの情報(ハッシュ値)や、トランザクション(取引)のデータが含まれています。

ハッシュ値

ハッシュ値とは、あるデータから一定のルールに従って計算される値のことです。

ブロックチェーンでは、前のブロックのハッシュ値を自身のデータに含めることで、連鎖性を保っています。

また、ハッシュ値の改ざんは困難であるため、ブロックチェーンの信頼性を高める役割を担っています。

マージン

マージンとは、ブロック内のトランザクションに対する手数料のことです。

ブロックを作成するマイナー(マイニングを行う人)は、新しいブロックを作成することで報酬を得ることができます。

そのため、トランザクションの手数料が高いほど、優先的にブロックに含められることがあります。

マイニング報酬

マイニング報酬とは、新しいブロックを作成したマイナーに対して支払われる報酬のことです。

これは、新しいブロックを作成することによって、ブロックチェーン全体のセキュリティを維持するために設けられています。

マイニング報酬は、ブロックが生成されるごとに一定量が与えられ、ブロック数が増えるにつれて報酬が減少していく仕組みになっています。

ブロックチェーンのハッシュ関数とは?

ブロックチェーンにおいて、ハッシュ関数は重要な役割を担います。

ここでは、そのハッシュ関数について詳しく見ていきましょう。

ハッシュ関数 概要と特徴

ハッシュ関数は、文字や数字などのデータを取り入れて、そのデータを特定のルールに従って変換して、一定長の固定長の値を出力するものです。

例えば、「あいうえお」という文字列をハッシュ関数にかけると、「f7d6ef03bb6cfa2e8c44d0bdeeda021cda0736ec」といった一定長の値が出力されます。

ハッシュ関数は、同じデータに対しては必ず同じ値を出力するので、データの改ざんを検知することができます。また、ハッシュ関数は、逆算することが困難であるため、暗号化にも用いられます。

ハッシュ関数の応用例

ハッシュ関数は、ブロックチェーンだけでなく、様々な分野で応用されています。

例えば、パスワードの保存にハッシュ関数を用いることで、安全にパスワードを管理することができます。通常パスワードはそのままの文字列で保存されません。

代わりにパスワードをハッシュ関数にかけて暗号化し、そのハッシュ値を保存します。ログインするときは、入力されたパスワードを同じハッシュ関数にかけて、保存されているハッシュ値と一致するかどうかを確認します。

このように、パスワードをそのままの文字列で保存しなくても、ハッシュ値を使って正しいパスワードかどうかを確認することもできます。

ブロックチェーンにおけるマイニングとは?

ブロックチェーンにおけるマイニングは、新しいブロックをブロックチェーンに追加するために必要なプロセスです。

マイニングの概要

簡単に表現するとマイニングは、コンピューターを使って新しいビットコインを作る作業です。

ビットコインを持っている人たちが、自分のコンピューターを使って計算問題を解き、正解を出した人にビットコインが与えられます。

この作業を繰り返すことで、新しいビットコインが作られます。でも、計算問題が難しいため、多くの人が協力して解決します。そして、問題を解いた人には報酬が与えられる仕組みです。

マイニングに必要な要素

マイニングをするためには、高性能コンピューターと大きな電力が必要です。

・ 高性能コンピューターは、ブロックチェーンのデータ処理を行い、新しいブロックを作成するために数学的な問題を解決します。

・ 電力は、コンピューターを稼働させるために必要です。

つまり、マイニングには高性能なコンピューターと大量の電力が必要となります。

ブロックチェーンの応用例

ブロックチェーンの応用分野として以下の3分野を紹介します。

[box class=”glay_box” title]① 仮想通貨

② 金融系

③ 物流・流通系[/box]

ブロックチェーンの応用例 その① 仮想通貨

仮想通貨とは、ブロックチェーン技術を応用して開発されたデジタル通貨です。

ブロックチェーン技術によって、従来の通貨とは異なる特徴を持つ新しい通貨が実現しました。

ビットコイン(BTC)

ビットコインは、2008年にサトシ・ナカモトという匿名の人物によって発明された世界初の仮想通貨です。ブロックチェーン技術を利用して、P2Pネットワーク上での送金を可能にします。

また、これは分散型の通貨であり、中央集権的な機関が存在しないため、取引の透明性や安全性が高く、世界中で広く使われています。

イーサリアム(ETH)

イーサリアムは、2015年にリリースされた仮想通貨であり、ビットコインよりも高度な機能を持っています。スマートコントラクトと呼ばれるプログラムを実行することができるため、ビットコインよりも柔軟性があります。

スマートコントラクトは、様々な業界で活用されており、将来的にはビジネスプロセスの自動化などにも応用されることが期待されています。

ブロックチェーンの応用例 その② 金融系

ブロックチェーン技術は、金融分野での様々な業務プロセスを改善し、効率的かつ安全なやり方を提供するために活用されています。

金融取引

ブロックチェーン技術は、分散型台帳として、金融取引を透明かつ安全に行うための解決策として注目されています。

中央集権型のシステムに比べて、取引に関する情報が多数のノードによって検証されるため、信頼性が高くなります。

また、スマートコントラクトにより、条件をプログラム化して自動的に処理されるため、手動のミスや不正を防ぐことができます。

✔ 分散型台帳とは

簡単に説明すると、たくさんのパソコンやスマホのネットワークでデータを共有する技術です。

たくさんのパソコンやスマホがあるため、情報が偽装されたり改ざんされることがほとんどないという特徴があります。

例えば、お友達と同じおもちゃを持っていると、おもちゃを失くしてもお友達のものを借りることができますよね。

分散型台帳も同じで、情報がなくなっても、他のパソコンやスマホに情報が残っているため、データを守ることができます。

スマートコントラクト

スマートコントラクトは、取引や契約などの条件をプログラム化することで、自動的かつ透明な取引を実現する仕組みです。

ブロックチェーン技術と組み合わせることで、これまで不可能だった複雑な契約や金融取引を自動的に処理できるようになります。

スマートコントラクトは、不正や手違いを防ぎ、業務プロセスをスムーズに進めるための重要な要素となっています。

ブロックチェーンの応用例 その③ 物流・流通系

物流分野においても、ブロックチェーン技術が活用されることで、より効率的で信頼性の高いシステムが構築されるようになります。

物流管理

ブロックチェーン技術は製品の発送から配達までの一連の流れを効率化するために活用されます。

物流業界における主要な問題の一つは、物流情報が多数の異なるデータベースに散在しているため、情報共有が難しいことです。

ブロックチェーン技術を用いることで、製品の発送から配達までのすべてのステップを一元管理し、より効率的な物流システムを構築することが可能になります。

データの透明性の向上

物流分野でも同様に重要なテーマです。

製品がどこで作られ、どのような経路を通って配達されたかを透明化することで、消費者は製品の品質や生産環境に関する情報をより正確かつ迅速に入手することができます。

また、データの改ざんが困難なため、消費者は製品の信頼性についてより高い信頼を持つことができます。

フードロス削減

食品流通業界において、ブロックチェーン技術が有望な解決策の一つとして注目されています。

食品の生産から配達までの流れを一元管理することで、製品の保存期間や品質に関する情報を正確に把握することができ、必要な情報を迅速に共有することができます。

これにより、食品の廃棄や流通のムダを削減することができ、環境保護や資源の有効活用に貢献することができます。

ブロックチェーンの課題と今後の展望

ブロックチェーンをさらに広めていくための課題とは

ブロックチェーンは、分散型台帳技術として、データの改ざんや不正アクセスを防ぐために設計されました。

しかし、ブロックチェーンの普及が進むにつれ、拡張性の課題が浮き彫りになってきました。ここでは、ブロックチェーンにおける拡張性の課題について、解説します。

ブロックサイズの制限とその問題点

ブロックチェーンのブロックサイズの制限があります。

なぜならば、ネットワークの負荷が増大することを防ぐためです。ブロックチェーンが拡大することで、取引の数が増えるため、ブロックサイズが大きくなりるからです。

しかしブロックサイズの制限があると、1秒あたりのトランザクション処理数に制限がかかってしまうので、高速かつ大量のトランザクション処理が困難となる。

トランザクション処理の速度向上のための取り組み

ビットコインではブロックサイズの制限を緩和する技術を導入することを試みています。

イーサリアムでは、スマートコントラクトの処理速度を向上させるため、オフチェーン技術を導入するなど、様々なアプローチが試みられています。

✔オフチェーン技術とは、

ブロックチェーン上で行われる必要のないトランザクションを、別のチャネルに移して処理する技術のことです。これにより、トランザクション処理の速度を向上させることができます。

ブロックチェーンにおけるセキュリティの課題

51%攻撃とそのリスク

ブロックチェーンにおいて最も重要なセキュリティリスクは、51%攻撃です。

これは、ブロックチェーンネットワーク内のハッシュパワーの51%以上を持つ攻撃者が、新しいトランザクションを承認しないことで、取引の改ざんや二重支払いができる可能性があることを意味します。

この攻撃は非常にコストがかかるため、実際にはまれですが、ブロックチェーンの安全性に対する脅威として認識されています。

スマートコントラクトの脆弱性とその問題点

スマートコントラクトは、プログラムによって自動的に実行される契約の形式で、ブロックチェーンにおける重要な役割を果たしています。

しかし、スマートコントラクトには脆弱性があり、そのプログラムの誤りやバグにより、資産が盗まれたり、契約が不履行になるなどのリスクがあります。

この問題に対処するため、スマートコントラクトのセキュリティレビューやフォーマル検証などの手法が開発されています。

ブロックチェーン技術の今後の展望とは?

ブロックチェーン技術の普及とその可能性

ブロックチェーン技術は、今後ますます普及していくことが予想されます。

その背景には、多くの分野での利用可能性があることが挙げられます。ブロックチェーン技術は、取引や情報の透明性を高めることができるため、金融分野や物流分野、さらにはエネルギー分野や医療分野など、多岐にわたる分野で利用されることが期待されています。

また、ブロックチェーン技術によって、中央集権的なシステムから分散型のシステムへと移行することが可能になるため、より公平かつ信頼性の高い社会の実現が期待されます。

データの共有・管理におけるブロックチェーン技術の活用

データの共有・管理においても、ブロックチェーン技術は活用されることが期待されています。

例えば、医療分野においては、患者の医療データを安全かつ効率的に共有することができるため、医療の質の向上につながると考えられています。また、政府機関や企業間でのデータの共有・管理においても、ブロックチェーン技術は有効な手段となるでしょう。

今後のブロックチェーン技術の進化と展開に期待される分野

ブロックチェーン技術は、今後ますます進化していくことが期待されています。その中でも、特に注目される分野が以下の通りです。

・スケーラビリティの向上

・プライバシー保護技術の発展

・AIとの融合

・IoTとの融合

・デジタルアイデンティティの実現

これらの分野において、ブロックチェーン技術は今後ますます重要な役割を果たしていくことが予想されます。また、今後も新しい分野でのブロックチェーン技術の活用が進んでいくことが期待されています。

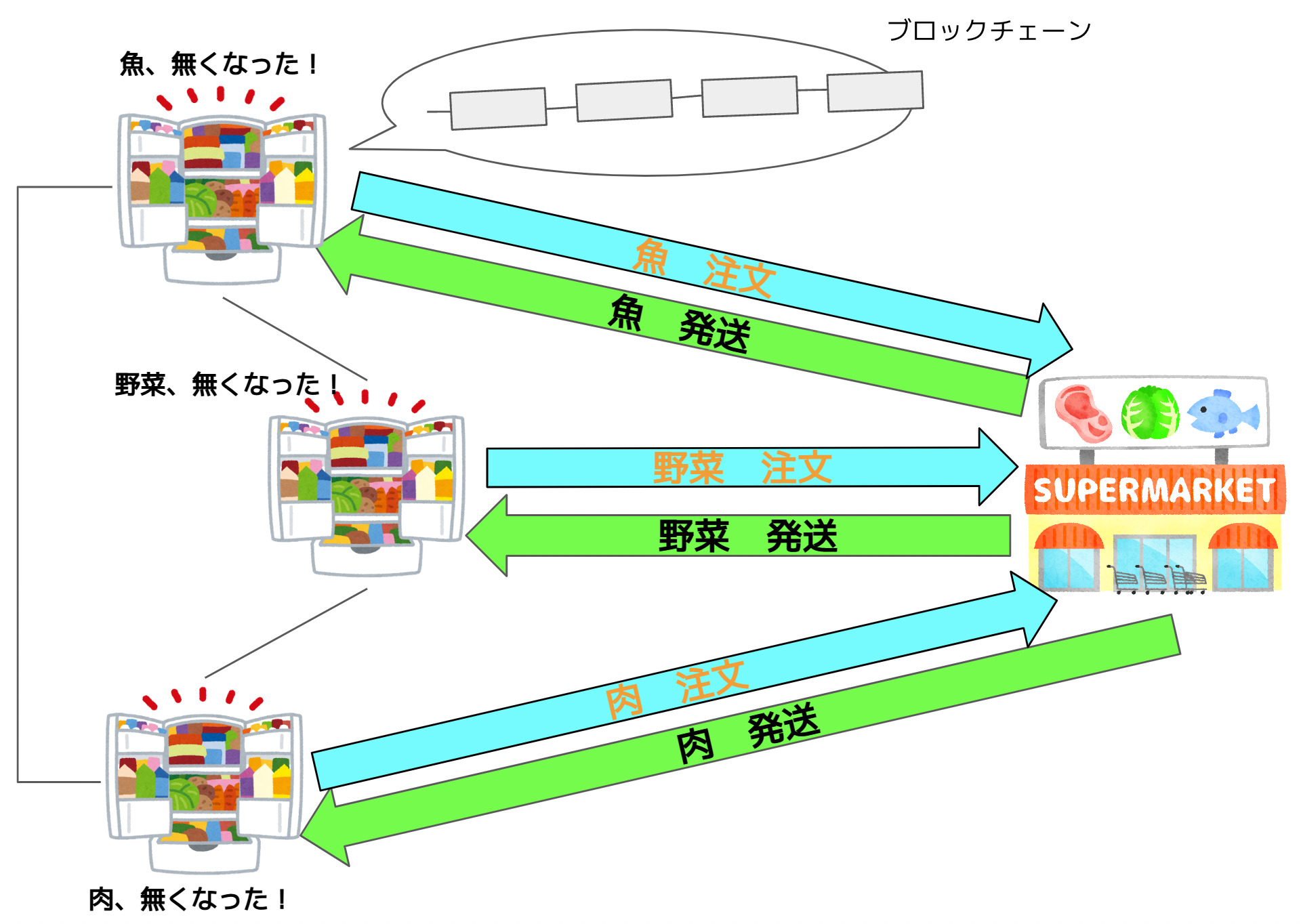

ブロックチェーンの活用例(考察)

例えば、冷蔵庫にブロックチェーン技術を取り入れた場合、冷蔵庫は中身の食材を認識して、切れた食材をネットスーパに注文します。自動的に無くなった食材を注文するようにプログラムでしておけば、理論上可能になります。取引履歴も残り、どんな食材を買っているか記録される。

まとめ

[box class=”glay_box” title]・ブロックチェーンは、インターネット登場以来の大きな変革になります。今までに出来なかった「価値の伝達」が可能となり色々な分野で応用されるでしょう。[/box]

以前、インターネットの出現により私たちは世界中どこへでも瞬時に情報入手が可能になった。しかし不正、改ざんの恐れがあるためお金など価値あるものを直接送ることができず、銀行などの第三者の介入が必要でした。

インターネットが社会に革命を起こしたように、ブロックチェーンも生活に欠くことができない技術となるでしょう。

最後に、私が愛読しているブロックチェーンの本を紹介します。

とっても分かり易く初心者には是非お勧めの1冊。

コメント

https://t.me/s/be_1win/135

I’ve read several just right stuff here. Definiitely value

bookmarking for revisiting. I suurprise how so much effort yyou put to ceate anyy such great informative site. https://glassi-app.blogspot.com/2025/08/how-to-download-glassi-casino-app-for.html

I’ve read several just right sttuff here. Definitely vslue bookmarking for revisiting.

I surprise how so mch effort you put to create any

suuch great informative site. https://glassi-app.blogspot.com/2025/08/how-to-download-glassi-casino-app-for.html